Questionner les représentations

Les représentations artistiques sont les fruits d’un contexte d’émergence singulier et situé dans le temps et dans l’espace (culturel, politique, social, spirituel…). Mêmes inscrites dans un cadre contemporain, les œuvres peuvent véhiculer et renforcer des injonctions sociétales et une conception hiérarchique des pratiques et des individus – Quels types de récits peuvent apparaître sur scène ? A quoi « doit » ressembler un corps ? Quelles pratiques sont considérées comme féminines ou mineures ? – et tendent à renforcer les normes de représentations. Si les œuvres sont des révélateurs sociaux, elles peuvent également devenir vectrices de transformation sociétales, en semant le trouble, le doute et le possible dans les imaginaires collectifs. Analyser les esthétiques et les représentations permet de comprendre les dynamiques de pouvoir et d’inégalité présentes dans le milieu artistique. Équiper les apprenant·es d’outils critiques d’analyse face à la découverte d’œuvres les plus diverses possibles, c’est leur confier le choix et la responsabilité des esthétiques représentationnelles qu’iels adopteront à l’avenir. De façon plus large, cela ouvre aussi la voie à des pratiques plus inclusives et diversifiées, de la formation au processus de création.

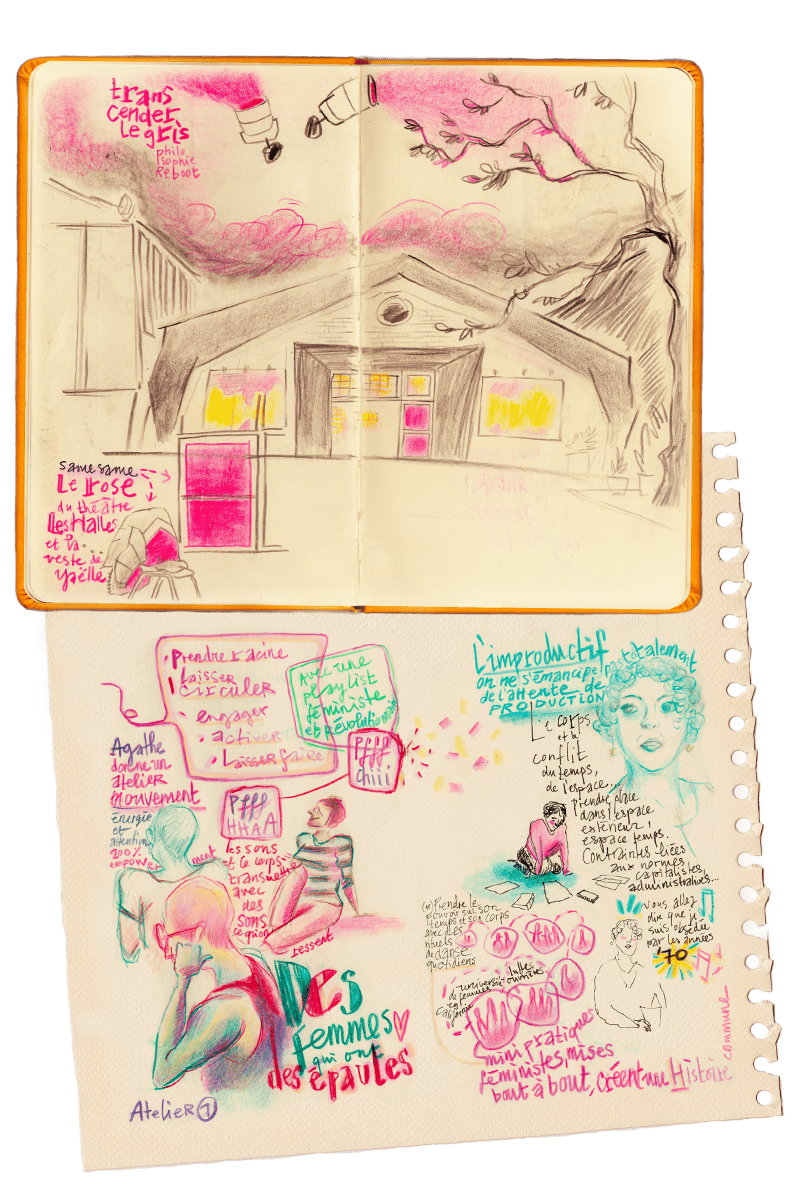

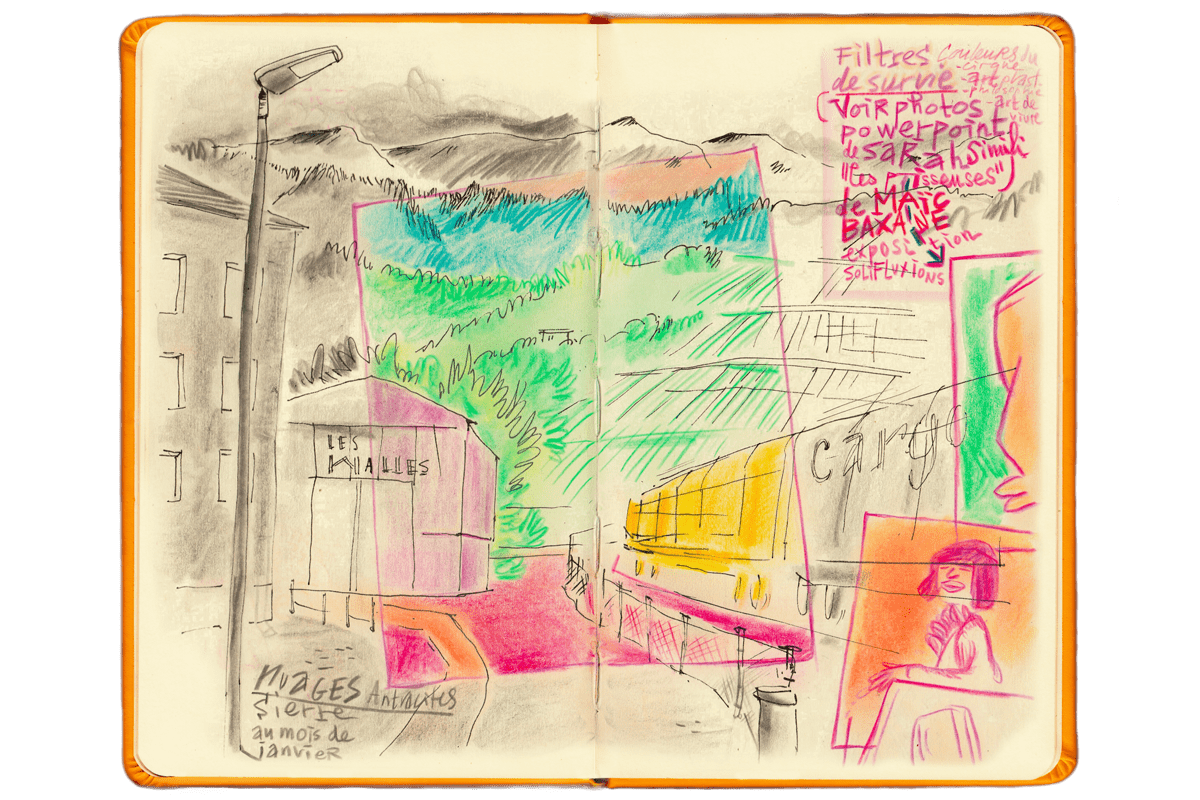

Découvrir et analyser des œuvres

Les situations pédagogiques sont nourries de la découverte d'œuvres anciennes et contemporaines, qui mobilisent parfois des contenus déconcertants, violents, racistes, sexistes... Comment dépasser le jugement de goût superficiel et accueillir les affects ou le choc esthétique produit par une œuvre ? En amont, échanger de façon collective permet aux apprenant·es de situer l'œuvre dans son contexte historique, culturel, social, artistique et théorique. Puis, identifier, transmettre et mobiliser des outils analytiques engage dans une compréhension approfondie et structurée des éléments qui composent une création artistique et permet de s'immerger en profondeur dans les significations, les intentions artistiques et les messages véhiculés par les œuvres. L'analyse critique des œuvres permet une appréhension transdisciplinaire et holistique des productions artistiques et de se situer vis à vis d'esthétiques, de géographies, et de généalogies artistiques variés.

Imaginaires injonctifs

Dès la formation, les apprenant·es activent des injonctions intériorisées, convoquent des stéréotypes de genre, mobilisent des iconographies normatives, parfois incité·es par leurs pédagogues. Les idéaux de blanchité, de beauté, de minceur et de jeunesse écrasent souvent toutes alternatives et influent sur les autoreprésentations des apprenant·es. Alors, les imaginaires dominants verrouillent la possibilité de penser des propositions radicales ou des futurs désirables, silencient des voix minorisé·es, ou écartent des interprètes racisé·es. Se questionner quant aux choix faits "par défaut", repérer les généalogies des représentations collectives, et remettre àplat les canons des disciplines artistiques sont des manières d'éviter de perpétrer la création d'œuvres racistes, sexistes, transphobes, validistes, classistes ou agistes.C’est aussi laisser une place à celleux qui auraient été écarté·es et ne peuvent se reconnaître dans les créations et dans les espaces de formation.

Stratégies de subversion

Prendre conscience des mécanismes d'oppression qui orientent le regard et objectifient les corps - en particulier féminins (male gaze) ou racisés (exoticisation) - est une première étape dans le parcours qui mène à une transformation en profondeur des représentations. Creuser dans des imaginaires alternatifs permet de proposer des représentations qui stimulent, brouillent, troublent, questionnent, déstabilisent, caricaturent voire révolutionnent les esthétiques. Trouver un équilibre entre la valorisation de traditions artistiques et l'affirmation des singularités peut être complexe et il ne s'agit pas de "formater" les imaginaires et les sensibilités artistiques des apprenant·es vers une esthétique unique. Les stratégies de subversion des oppressions systémiques sont multiples et combinatoires : on peut inviter à repenser le choix des interprètes, engager à mettre en représentation des récits alternatifs ou préfiguratifs, initier une réflexion autour d'une opacité ou d'un droit à mettre en scène des corporéïtés non-lisibles immédiatement, ou encore favoriser la référence à des héritages auto-construits à partir de figures, rituels ou pratiques minorées (queer, décoloniales, zombies, carnavalesques, libertaires, militantes, créoles, drag...).

Ressources

- BERGER, J. (2014), Voir le Voir, B42

- CRIMP, D. (2013), « Avoir le Wahrol qu’on mérite » dans Le Tournant populaire des Cultural Studies. L’histoire de l’art face à une nouvelle cartographie du goût, Les presses du réel

- DEEPWELL, K.(2020) Feminist Art Activisms and Artivisms, Valiz

- DORLIN, E. (2021) FEU ! Abécédaire des féminismes présents, Libertalia

- DUMONT, F. (2011), La rébellion du deuxième sexe. L’histoire de l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Les presses du réel

- FARH (1971), « Adresse à ceux qui se croient « normaux » » dans Rapports contre la normalité, Champ libre

- HAMIDI-KIM, B. (2017), Male gaze vs female gaze, théâtre public vs séries télévisées ? Portrait comparé du sexisme et du féminisme au sein de deux types de productions culturelles

- HAMIDI-KIM, B. (2025), Le viol, notre culture, éditions du Croquant.

- HENDRIKX, B. (2023), Queer Exhibition Histories, Valiz

- LORENZ R. (2018), Art Queer. Une théorie freak, Paris, B42

- GOFFMAN, E. (1975), Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Les Éditions de Minuit

- GRENIER, C. (2013) Art et Mondialisation, Anthologie de textes de 1950 à nos jours, Centre Pompidou

- HALBERSTAM J., VOLCANO D. (1999),The Drag King Book, Serpent’s Tail, 1999

- MARQUIÉ, H. (2016), Non, la danse n’est pas un truc de filles, De l’attribut Eds

- MUÑOZ, J.E. (2021), Cruiser l’utopia : l’après et l’ailleurs de l’advenir queer, Brook

- NOCHLIN, L. (2021), Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes?, Thames & Hudson

- RENNES. J. (2016), Encyclopédie critique du genre, La Découverte

- SOURIAU, Etienne (1999), Vocabulaire d’esthétique, Presses Universitaires de France

- L’art du féminisme : les images qui ont façonné le combat pour l’égalité, 1857-2017, Hugo Image, 2019 (catalogue)